从《本草中国》谈中医药文化科普

文/王晓鸣

今年5月20日,江苏卫视周末黄金档首播了纪录片《本草中国》。该片以“本草”为切入口,在传播和普及中医药专业知识的同时,探讨中华传统文化中“感动生命的奥义”,打造了一场中医药文化的“寻觅之旅”。节目播出以后,褒扬声一片,最可贵的是,收获了很多年轻观众的点赞。为什么一部讲述中草药的10集纪录片收视率会超过同期多档热门综艺节目?为什么会获得如此高的评价?

正本清源,传承中华文化

习近平说:“中医药学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验,是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙。”数千年来,中医药学都是中华文化中重要的组成部分,是中华民族所原创的、土生的、独有的、不可以被其他民族和国家所复制或嫁接的医学文化。在最近召开的全国卫生与健康工作会议上,习近平又强调,要努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新型发展。

中医药保健养生,是获得健康的积极手段,曾经为中华民族繁衍昌盛做出了重要的贡献。曾几何时,胡万林、张悟本之辈,打着中医养生的旗号,包装着无根基的所谓“养生”知识,传播着失真的“文化”现象。有的传媒热衷于在演播室内请专家“谈养生”,传播着个人的观点和体会,为所谓的收视率而沾沾自喜。也有出版社选择以文饰垢,或哗众取宠的书名,或眼花缭乱的封面,成就了书店里最受欢迎的科普类图书。在人们的意识里,中医药或充满吸引力的同时也略带诡秘,甚至被别有用心之人解读为“伪科学”,或让人与之初接触时带有茫然,不知所措。

《本草中国》大型系列纪录片“从文化走出去”,承载了为中医药文化“正本清源”的崇高使命,开启了其向世界展现中医药,弘扬中国文化瑰宝的伟大征程。它立足“本草”,以小见大,透过道地药材的发现、采摘与炮制的过程,挖掘质朴感人的中医药故事,以“中国人生存、生活、生息的视角和方式”,呈现中医药文化精髓,引领观众走入尘封已久、神秘传奇的中医药世界。正如《本草中国》总导演干超坦言,这个由年轻人组成的纪录片摄制团队,在中医药题材面前不可避免地有着专业距离感,而最终打动他们的是医理药理背后蕴藏的传统文化。

一档不乏中老年收视群体的中医药养生节目,还要占用周五黄金档期,与热门综艺节目争夺年轻观众,并且花费了2年时间制作,从结果来看,《本草中国》是成功的,更是值得的。

故事传奇,创新科普内涵

一般人看来,科普作品是通俗文化的,因为科普涉及的主题,都是与人们生活直接发生联系的有关吃喝拉撒睡的内容,这样才能符合老百姓的口味,受到他们的喜爱。关于生活与文艺创作的密切关系,毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出:“人民生活本来存在着文学艺术原料的矿藏,这是自然形态的东西,是粗糙的东西,但也是最生动、最丰富、最基本的东西;在这点上说,它们使一切文学艺术相形见绌,他们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的惟一源泉。”科普作品是经过筛选和改造了的通俗文化,与原始的民间传说有本质的区别。

当前有的科普作品谈雅的知识太多,是教科书的翻版,讲的都是专业的名词术语,高深莫测,经常听到有人对一些医学科普作品提出“缺乏文化味”的批评,老百姓自然是远而敬之了。也一些科普作品是年年可见到“四季养生歌”,既缺乏文采,又缺少个性,一篇稿子讲遍全国,因为是老面孔,也影响到它的效果。科普创作是地地道道的源于生活的文化工程,作者需要有较深的文化素养和文字功底,选择好所表达主题的切入点,针对不同文化层次的受众,既遵循学术本质,又贴近生活,把受众诱导到你编织的思路中去。

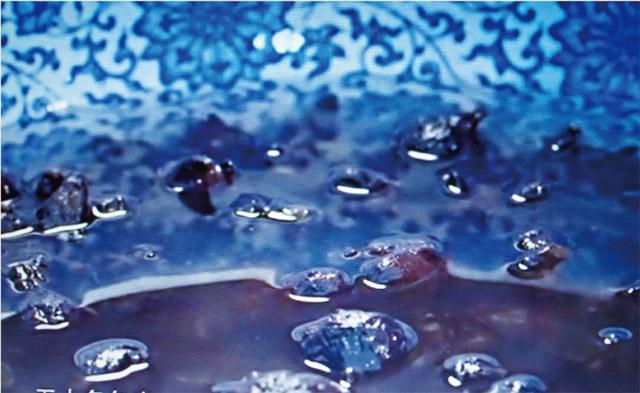

《本草中国-时间》中介绍桐庐的“红曲制作工艺”

《本草中国》以“中国非物质遗产中药炮制技术及中药传统制剂方法传承人”为主轴展开,走访调研了全国30多个省市,以源于真实生活的视觉力量挖掘和记录隐匿的中医药故事,深度解密中医药文化的奥妙精髓和悠久历史,引导观众走进神奇的中药世界。《本草中国》摈弃了传统的养生节目授课对答形式和纪录片人物传记式手法,由故事切入,把高深的中医药文化,融入到普通药工、药农、药师和医师的真实故事当中去。如《草本中国•时间》中专门介绍了桐庐的“红曲制作技艺”,展示了浙江桐君堂身怀绝技的老药工王良春手工制作红曲的过程,诠释了桐庐古法炮制红曲的“故事”。在探寻道地药材、还原炮制技艺、点拨医药原理的过程中,完成了对红曲的启蒙和普及。在录制创作过程中既尊重中医药学专业,又挖掘人物故事,做到最大限度的“接地气”。真是“源于生活,高于生活”!

《本草中国》执着于每一味中药材的寻觅,每一位医药人的寻访,初衷并不是要靠它就能完成弘扬中医药的宏伟目标,而是为了让更多人能够走进中医药,让中华文化滋养人们的身体和精神世界,让具有“中国元素”的工匠精神能够传承和普及。

全新视角,推广中医药文化

习近平说,当前,中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机,希望广大中医药工作者增强民族自信,勇攀医学高峰,深入发掘中医药宝库中的精华,充分发挥中医药的独特优势,推进中医药现代化,推动中医药走向世界,切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好,在建设健康中国、实现中国梦的伟大征程中谱写新的篇章。

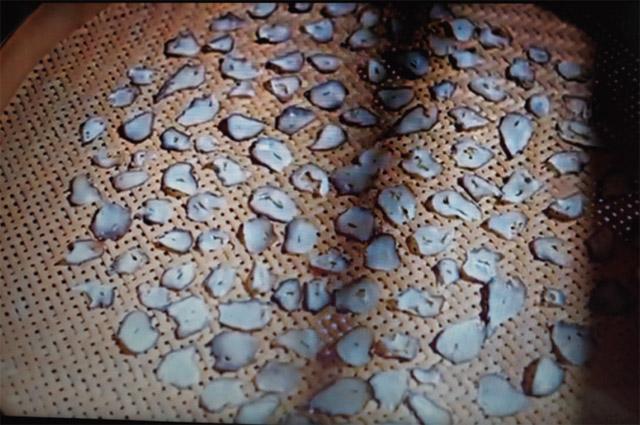

浸泡中的附子

附子切片

中医药宝库中的精华,就是以中国哲学、文学、史学为基础,以中医药典籍、名家、文物和史记为对象,除举办科普讲座、与各种传媒合作进行中医药知识传播外,还要为中医药文化建设与科学普及活动策划和相关产品创意提供指导,研究挖掘中医药文化资源,在古籍、文献、典故、名人传说、民间故事中提炼中医药文化的内涵,结合现代社会人们养生保健的新需求,创作一系列科学、权威、准确又贴近群众生活的中医药科普作品。满足群众多层次、多方面、多样化的中医药文化需求。

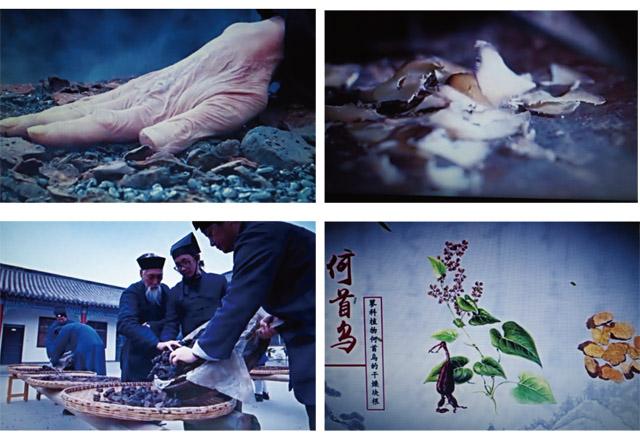

以往有关中医药保健养生节目,受众年龄层较高,年轻人参与度低。再者,传统文化在人们心目中有太多的“老古董“形象,与老百姓的生活相去甚远。《本草中国•双面》一集,将剧毒的附子怎样在精妙的炮制技法下转化成“回阳救逆”的治病良药;百年何首乌“生泻熟补”“生熟异治”功效的发现中,凝结了怎样的人类智慧。纪录片以讲故事的形式配以精炼字句描述中药用途,辅之从生长采摘到炮制入药的全过程,令知识类纪录片看起来不再枯燥。

《本草中国-双面》中关于何首乌的古法炮制

《本草中国》告诉我们,原来中医药文化可以有很多的呈现形式,“全新的视角,贴近大众的表达,充满活力的镜头”,这种“真实与故事并驾齐驱,深度与趣味兼而有之,记实与艺术完美结合”得到大众视野的认可。让我们感到,中医药文化传播,需要在传统文化基础上再挖掘和润色,《本草中国》就是的最好的典范。

出品方上海笃影文化传媒CEO孙煜说:“对那些80、90后的孩子们来说,《本草中国》是一部好看的纪录片。能够通过它来剥掉中医药的神秘面纱,让更多人关注这个行业。”作为大众传媒,《本草中国》是成功的,以至于像我这样的中医人,也对它趋之如鹜,每周一集,一集不拉地看完了所有片子。《本草中国》在网络上得到了“被这个纪录片感动成中医粉了!”“顺着本草索骥,发现文化的中国。”“看本草中国也可以感动到哭,时间的沉淀积蓄着突破的力量!”这样的评价,是当之无愧的!